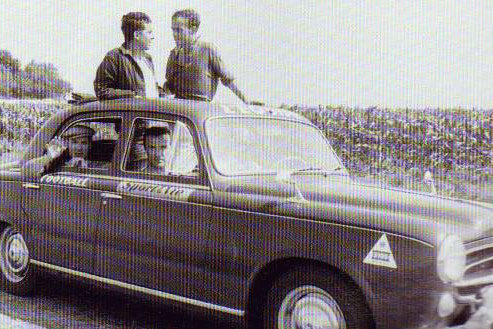

« Le Tour avait besoin de Blondin, Blondin avait besoin du Tour, c’était un échange complémentaire », raconte Jacques Augendre, qui partageait son quotidien à bord de la voiture de L’Equipe. Formidable géniteur de la littérature sportive, Antoine Blondin a raconté le Tour, entre 1954 et 1982, comme personne ne le fera plus jamais. Un jour sur deux, nous partageons avec vous les chroniques savoureuses du voyageur de la voiture 101.

On le regrette pour le paysage, digne d’un meilleur sort, encore que la montagne ait, aujourd’hui, prêté l’un de ses flancs à la critique. Il en va des cols d’appellation contrôlée comme des vins : il faut examiner l’étiquette, envisager l’année et le négociant. La façon dont étaient négociés, cette année, la Croix-de-Fer et le Mont-Cenis les reléguait au rang des côtes les plus moyennes. Côtes rôties, par exemple, sous un ardent soleil où l’embouteillage tissait entre eux les divers étages de la course. Celle-ci présentait de ce fait un petit goût de bouchon, bouchon d’automobiles et de coureurs rassemblés en peloton de Panurge à l’image des moutons pelotonnés qui le regardaient passer. Les torrents, qui déboulaient des sommets pour leur habituel pèlerinage aux courses, écumaient littéralement. L’aventure tournait à la cure d’altitude, le train était celui des wagonnets à crémaillère ; de l’avant à l’arrière, on se renvoyait l’échaufaud. C’est peut-être là une manière, chez le champion, de garder la tête sur les épaules ; mais cette tête ne nous revient pas forcément.

M. Maurice Herzog, qui est le haut fonctionnaire le plus haut au monde, n’a peut-être pas éprouvé dans le vif les enthousiasmes oxygénés qu’on peut tirer de ce genre de grande première estivale. Les Annapurna du cyclisme sont ce que les hommes les font. Un alpinisme de sac et de corde remplaçait pour une fois les bagarres au piolet et aux crampons que nous escomptions. Perrichon le disputait à Fenouillard et Tartarin, chassant la canette, confondait sans vergogne sa bicyclette avec une chaise à porteur d’eau. Donc, ce pas de Suze pour le haut-commissaire avait toutes les apparences d’un pas de clerc. Passant la frontière avec la fierté justifiée d’emporter un ministre dans nos fourgons, il nous venait la tentation de dire aux coureurs d’aller se cacher, ce qu’ils firent d’ailleurs à maintes reprises, disparaissant dans les entrailles humides de la terre.

Cependant sur ce col promis à l’exploitation du minerai atomique, les reporters faisaient preuve d’ne radio-activité intense. On en découvrait de pleins gisements sous les charmilles qui ourlent les trattorias intelligentes. Ailleurs, nos merveilleux photocyclistes, longeant des foules hérissées par l’attente, s’offraient en holocauste à un chauvinisme déçu par les annonces des haut-parleurs et jouaient « lazzis dans le micro » sur un tempo de boxe française. Les voilà bien, les chevaliers de la claque sensible. C’est alors qu’un coureur italien, superbe d’abnégation, se détacha de la masse, prit deux ou trois petits kilomètres d’avance sur ses compagnons et entama une promenade solitaire, qui le porta jusqu’à l’arrivée entre deux haies de lances d’arrosage, balle de celluloïd comme on en voit danser sur les jets d’eau des tirs forains – d’ailleurs, il fut deux fois précipité à terre. Cette hystérie se déchaînait pour un accessit et tout le monde l’oubliait.

Car il y avait, depuis le départ, deux modestes Français en tête et c’est le plus obscur des deux qui l’emportait. Ignolin nous donna sur cette morne plaine la joie de voir Guignol berner tout le monde et empocher l’étape du Tour la plus monumentale sur le scénario. Guignolin néanmoins n’a pas rossé le haut-commissaire, il a salué en balbutiant cette présence peu ordinaire qui scellait comme d’un acte notorié son plus beau souvenir de vacances.

Antoine Blondin